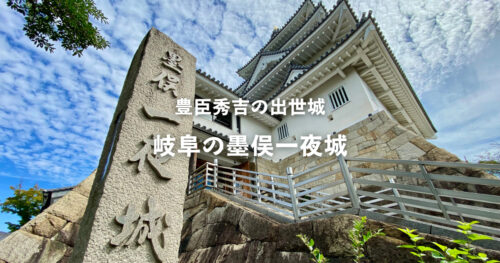

岐阜県大垣市墨俣町にひっそりと佇む 墨俣一夜城 は、豊臣秀吉(木下藤吉郎)が「一晩で築いた」と伝えられる伝説の城。戦国時代のドラマ性とロマンを残すゆかりの地として、多くの歴史ファンを惹きつけてきました。

現在は “歴史資料館” を備える再建天守風の建物が城址に建ち、桜の名所としても知られます。この記事では、墨俣城のアクセス、歴史的背景、見どころを丁寧に紹介します。秀吉の出世伝説を感じながら、ゆかりの地を巡る旅へ出かけましょう。

墨俣一夜城

アクセス方法・基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開館時間 | 9:00 ~ 17:00(入館受付は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の翌日含む)、年末年始など |

| 入場料 | 一般:200円 / 団体(20人以上):150円 / 18歳未満無料 |

| 交通アクセス(公共交通) | – JR大垣駅南口 → 名阪近鉄バス「墨俣」下車、徒歩12分 – JR穂積駅 → 名阪近鉄バス 安八穂積線「プラント6口」下車 徒歩5分 – JR岐阜駅/名鉄岐阜駅 → 岐阜バス 墨俣行き → 終点下車 徒歩12分 |

| 交通アクセス(車) | 名神高速:安八スマートICから約15分 / 岐阜羽島ICから約20分 / 大垣ICから約30分 |

| 駐車場 | 周辺に駐車場あり。桜まつり期間中は有料駐車場利用可 |

歴史的背景や由縁など

墨俣城(すのまたじょう)、通称「墨俣一夜城」と呼ばれるこの城は、永禄9年(1566年)、木下藤吉郎(のちの豊臣秀吉)が一夜で築いたという伝説をもとに語り継がれてきました。

当時、美濃(岐阜)を攻略しようとする織田信長の命により、墨俣を前線基地として押さえる目的で築かれたとの説が一般的です。 その建築方法もいくつか伝わっており、「あらかじめ上流で木材を切り出し、川で流して城地で組み上げた」という工夫を用いたという話もあります。

ただし、この「一夜で築城した」という逸話がそのまま史実であるとは言い切れず、現代の研究では伝承的要素を含むと見る見方も根強いです。 実際には、砦や簡素な構造から徐々に強化されたとも考えられており、完全な城郭としての姿は後代の改変や再構築が加えられた可能性があります。

当時の墨俣城は、長良川・犀川・木曽川などの川跡を背後に持ち、交通の要所であった“洲の俣(すのまた)”の地形を活かした場所に築かれたとされます。また、昭和52年(1977年)には、愛知県江南市の前野家古文書の中から墨俣築城に関する記録が見つかり、城の構造や築城過程についての理解が深まりました。

今日では、城郭天守を模した歴史資料館が城址に建てられており(平成3年開館)、来訪者は伝説・資料・展示を通じて墨俣城の物語を追体験できるようになっています。

見どころ

模擬天守・歴史資料館

墨俣城跡に建てられた城郭風外観の建物は、資料館として内部展示を併設。パネルや文献資料、前野家古文書など貴重な史料が展示され、墨俣城の伝説と歴史を学べる場所です。

太閤出世橋

墨俣城へ渡る小径に設けられた「太閤出世橋」。来訪者はこの橋を渡って城址エリアに入ることで、秀吉の出世伝説を感じながら城跡へ導かれる演出がなされています。

桜並木と犀川堤

春には犀川堤沿いに桜が咲き誇り、「すのまた桜まつり」が開催されます。夜のライトアップも人気で、夜桜と墨俣城の風景は写真スポットとしても評価が高いです。

墨俣宿/脇本陣跡

城址近くには昔の宿場町「墨俣宿」があり、脇本陣跡・街道風景を感じられる町並みも残ります。城跡と合わせて散策することで、より広い歴史的文脈を体感できます。

城跡の眺めと写真スポット

墨俣城址は犀川を挟んだ対岸からの眺めも美しく、対岸から望む模擬天守+桜並木の組み合わせは定番の撮影構図。訪問者はぜひ対岸にも足を伸ばすと良いでしょう。

墨俣一夜城の概要

| 名称 | 墨俣一夜城 |

| 住所 | 岐阜県大垣市墨俣町墨俣1742−1 |

| 電話番号 | 0584623322 |

| URL | https://www.city.ogaki.lg.jp/0000000723.html |