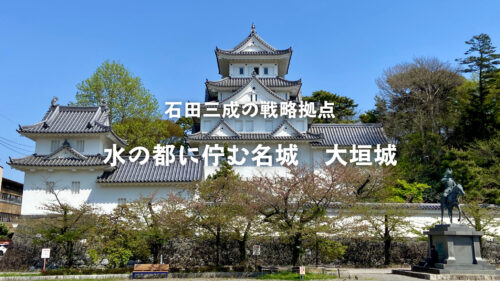

岐阜県大垣市──「水の都」として親しまれるこの城下町の中心に、堂々とそびえるのが大垣城です。

戦国時代には、石田三成が関ヶ原の戦いに挑む前の本拠地として歴史の舞台に登場し、今もなおその存在感を放っています。

そして大垣城を囲む大垣公園一帯は、春になると桜が満開となる絶景の花見スポット。白亜の天守と桜のコラボレーションは、訪れる人を魅了する美しさです。歴史を感じる城郭の風景に、四季折々の自然が彩りを添えます。

名古屋からは電車で約30分とアクセスも抜群。気軽に訪れられる距離で、日帰りの小さな歴史旅にぴったりのスポットです。

大垣城【別名:巨鹿城/麋城】

アクセス

電車でのアクセス

・JR東海道本線「大垣駅」南口より徒歩約10分

・養老鉄道「大垣駅」からも同様にアクセス可能

車でのアクセス:

・名神高速道路「大垣IC」から約15分

・東海環状自動車道「大垣西IC」から約20分

駐車場:

・大垣公園北駐車場(有料)を利用可能

・周辺にもコインパーキング多数あり

歴史的背景や由縁など

大垣城の起源は明確ではないものの、16世紀初頭、戦国時代の初期に築かれたとされています。当初は「牛屋城」と呼ばれた砦が始まりとされ、のちに戦国大名・宮川氏や氏家氏の支配を経て、次第に大きな城郭へと拡張されていきました。

1600年、天下分け目の「関ヶ原の戦い」において、大垣城は西軍の石田三成が本拠としたことで、一躍歴史の表舞台に登場します。三成はこの城に籠城し、徳川家康率いる東軍を迎え撃つ構えを見せましたが、最終的に戦場を関ヶ原へと移し、敗北。大垣城も東軍に明け渡されることとなりました。

関ヶ原の戦い以降、大垣城は徳川幕府のもとで重要な拠点となり、譜代大名の戸田氏が城主を務めることになります。以後、戸田家は明治維新までの約270年にわたり、大垣藩主としてこの地を治めました。

明治時代以降も天守は現存していましたが、残念ながら1945年の空襲により焼失。現在の天守は1959年(昭和34年)に再建されたもので、鉄筋コンクリート製ながら、外観は江戸時代の姿を忠実に再現しています。城内には歴史資料や甲冑などが展示されており、当時の面影を体感することができます。

大垣城の概要

| 名称 | 大垣城【別名:巨鹿城/麋城】 |

| 所在地 | 岐阜県大垣市郭町2丁目52 |

| 築城 | 16世紀初頭 |

| URL | 大垣市ホームページ |