ここ最近、テレビ番組で神社特集などを目にする機会が増え「二拝二拍手一拝」など、参拝の作法についてご存知な方も多いと思います。でもいざ参拝に行くと「どうだったけ?」となる方も多いのではないでしょうか? そこで初詣が近いこの時期に、確認の意味も含めて、参拝における「最低限の作法」についてイラストで分かりやすくご紹介したいと思います。さらに、巳年の初詣におすすめの神社も紹介します。

守りたい大切なポイント3つ

①鳥居をくぐる時にはお辞儀をする

②手水舎にてお清めをする

③二拝二拍手一拝

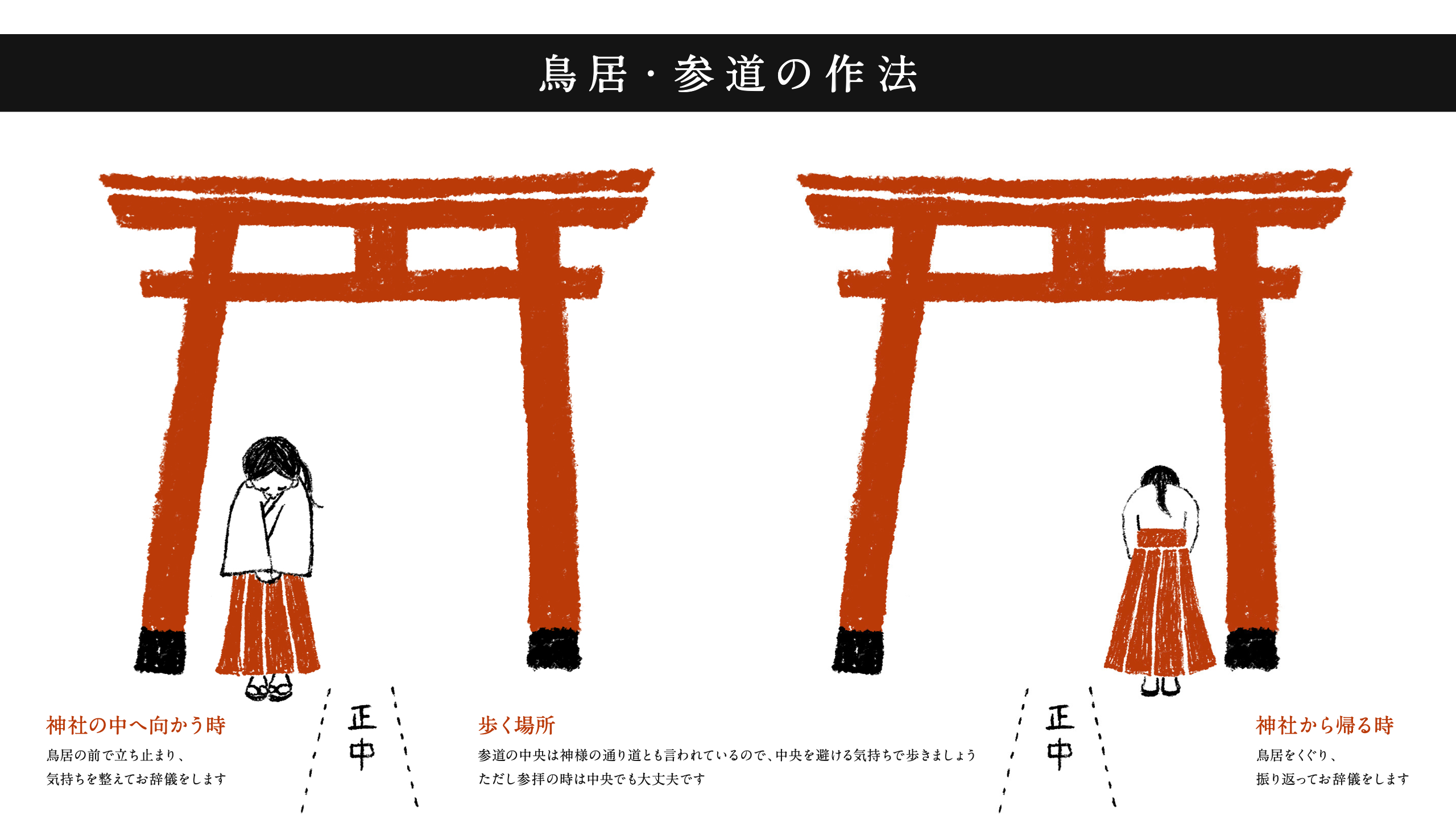

①鳥居の前でお辞儀

神社の鳥居は、神様を祀る神聖な場所への「門」になります。神社の中へ向かう時は鳥居の前で立ち止まり、気持ちを整えてお辞儀をする。帰る時も、鳥居をくぐり、振り返ってお辞儀をします。歩く位置は、参道の中央は神様の通り道とも言われているので、中央を避ける気持ちで歩きましょう。ただし参拝の時は中央でも大丈夫です。

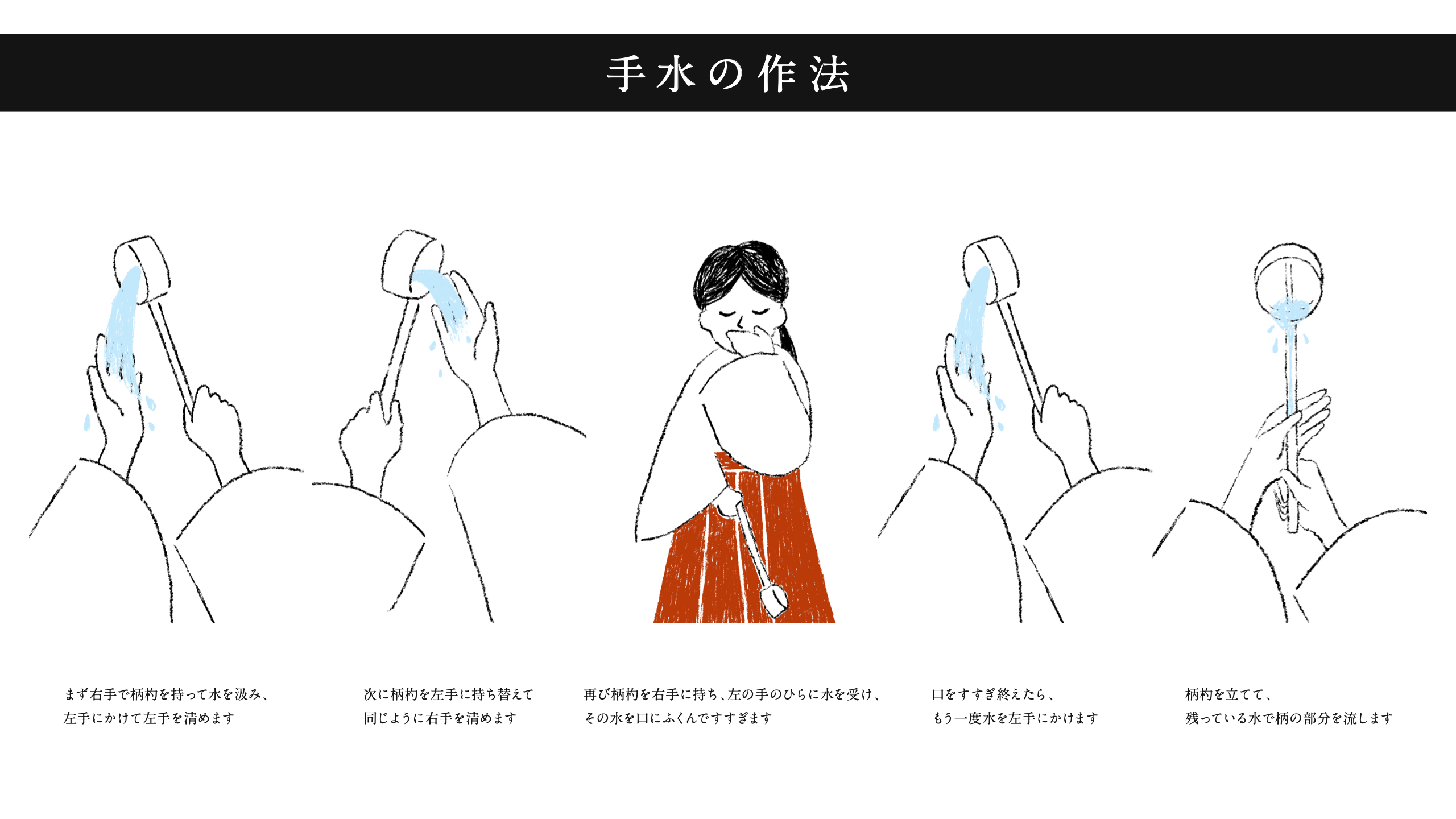

②手水舎でのお清め

古来より日本の神様は穢れ(けがれ)を嫌うと考えられており、かつては禊(みそぎ|沐浴のこと)をしてから参拝するのが正式の作法でした。それが簡略化されたのが、手水舎でのお清めです。

最初に柄杓(ひしゃく)に汲んだ1杯の水で全てを行います。

①右手に柄杓を持ち水を汲み、左手に水をかけ清めます。

②左手に柄杓を持ち替え、右手を清めます。

③右手に柄杓を持ち替え、左手に一口分の水を受けて口をすすぎます。

④もう一度、左手に水をかける。

⑤柄杓を立てて、残っている水で柄の部分を流す。

※柄杓を持っている手が『右→左→右』の順と覚えると覚えやすいです。

柄杓が置いていない場合

新型コロナウィルスの拡大以降、柄杓を置いていない神社も増えました。柄杓が置いてなく、竹の先から水が出ている場合には一般的に①まず両手を清め②次に両手で水を受けて口をすすいで③最後に両手を清めて終わります。

③拝殿での作法

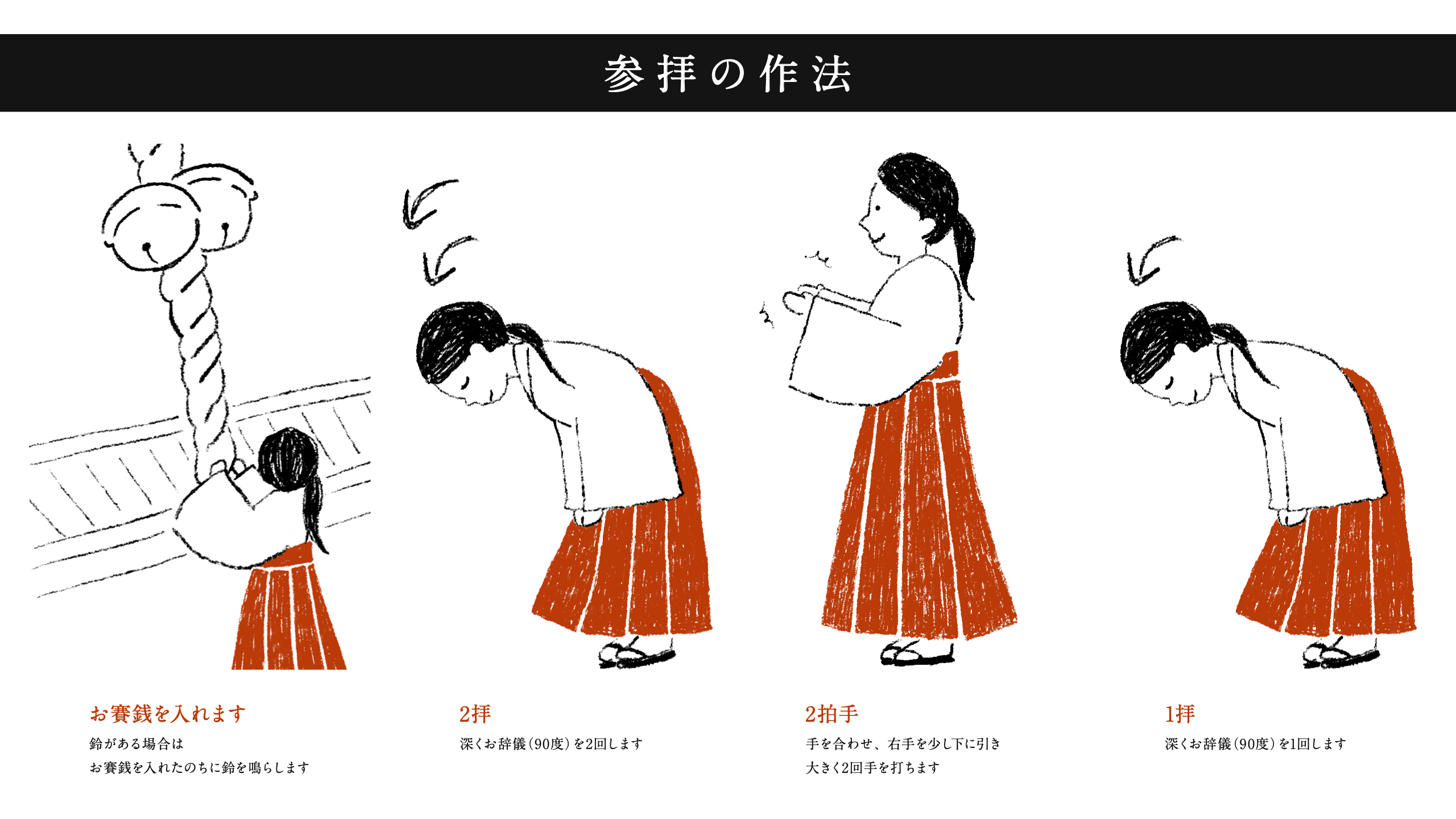

まずは、お賽銭を入れる

軽く会釈をしてからお賽銭を入れます。お賽銭は「神様へのお礼」といった意味がありますので、初詣などでは難しい場合も多いと思いますが、可能であれば投げ入れるのではなく置くように入れる方が良いです。

次に、鈴を鳴らす

拝殿に鈴が掛けてある場合は、お賽銭を入れた後に鈴を鳴らします。

最後に、二拝二拍手一拝

・二拝

深くお辞儀(90度)を2回します。

・二拍手

手を合わせ、右手を少し下に引き、大きく2回手を打ちます。

・一拝

深くお辞儀(90度)を1回します。

2025年 初詣におすすめの神社3選

①氏神様

氏神さまとは、その地域を守護する神様をお祀りした神社のことです。金運アップや縁結びにご利益がある神様など様々ですが、まずは自分が住んでいる地域をお守りしてくださる氏神様へお参りに行くのが良いとされています。

自分の地域の氏神さまを検索

愛知県の神社庁では『氏神様をさがそう』というサイトがあり、住所を入力すると管轄神社が分かります。是非活用してみて下さい!

②熱田神宮

熱田神宮は、歴史は1900年以上、織田信長をはじめとする多くの武将たちからも篤い信仰を集めました。三種の神器のひとつ草薙神剣を祀る格式の高い神社です。草薙神剣には、蛇にまつわる伝説が多く残されており、境内にある樹齢千年以上と言われている大楠の中には白蛇が住んでいるそうです。熱田神宮にいる白蛇は神様の化身とも言われ、出会えれば運気が上がると伝わっています。巳年の今年にはぴったりの神社です。詳しくは下の記事も参考にして下さい。

熱田神宮

名古屋市熱田区神宮1丁目1−1[map]