7月29日は、日本で“幸せの神様”として親しまれる七福神にゆかりのある記念日――「七福神の日」です。語呂の由来から制定され、毎年この日には七福神にちなんだお菓子や行事が注目されます。名古屋にお住まいの皆さんも、身近な縁起物として七福神について改めて知ってみませんか?この記事では、七福神とは?7月29日がなぜその日になったのか?をわかりやすく紹介します。

なぜ七福神の日なの?

この日は、せんべい製造の老舗「幸煎餅」が制定しました。語呂合わせ「しち(7)ふ(2)く(9)」から、七福神の日として認定・登録されています 。

制定の目的は、自社の「七福神せんべい」「七福神あられ」をはじめとする七福神モチーフの商品を通じ、日本の伝統文化である七福神への関心を高めたくさんの方に味わって欲しいという思いから制定されました。

さらに、この日には家庭で宝船を飾ったり、「七難即滅・七福即生」の意味を再認識したりする習慣も見られます 。

七福神とは

七福神(しちふくじん)は、日本で広く信仰される七柱の神様です。それぞれが特定のご利益を司り、7柱そろうことで“七難即滅・七福即生”(七つの災難を除き、七つの福をもたらす)とされています。以下に七福神の概要をまとめます。

| 福神 | 概要 |

|---|---|

| 恵比寿(えびす) | 日本発祥の唯一の神様。漁業・商売繁盛の神。 |

| 大黒天(だいこくてん) | インド由来。台所の神・財福をもたらす。 |

| 毘沙門天(びしゃもんてん) | インド由来。戦勝・厄除けの神。 |

| 弁財天(べんざいてん) | インド由来、唯一の女神。芸術・学問・財運を司る。 |

| 福禄寿(ふくろくじゅ) | 中国由来。長寿・福・禄の神様。 |

| 寿老人(じゅろうじん) | 中国由来。長寿と学識をもたらす。 |

| 布袋(ほてい) | 中国由来。子宝・子育て・円満の象徴。 |

江戸時代に、商人たちを中心に庶民信仰として広まり始め、今ではお正月に宝船の掛け紙を飾るなど、おめでたい風習として親しまれています。

まとめ

7月29日の「七福神の日」は、語呂合わせから生まれ、せんべいを通じて現代でも楽しく継承されている記念日です。七福神はそれぞれ異なるルーツを持ちつつ、合わせて信仰することで多くの“福”をもたらす存在。皆さんもこの機会に七福神にちなんだお菓子を楽しんだり、地元の寺社へ七福神めぐりに出かけたりして、運気アップを祈ってみませんか?

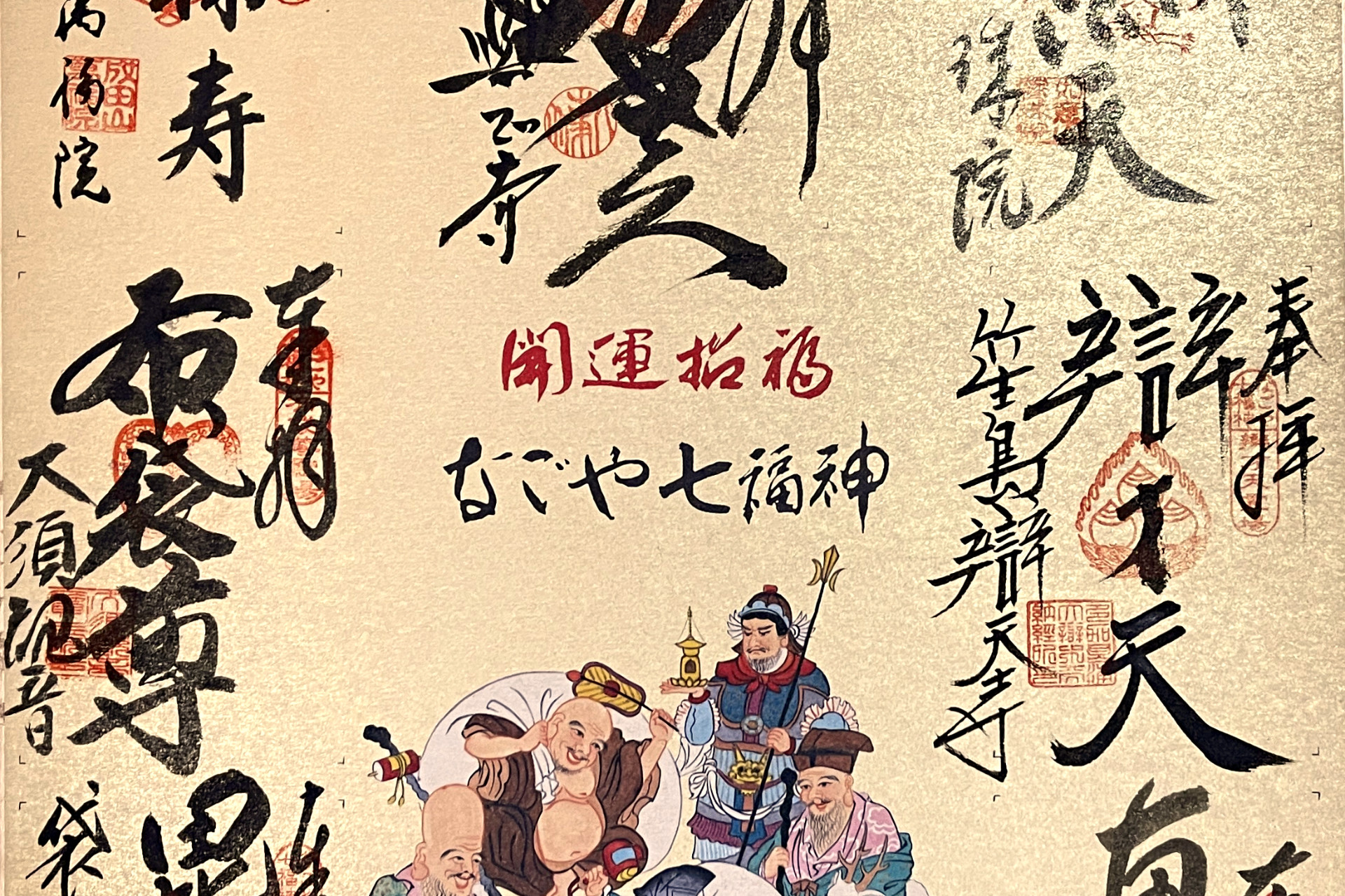

👉 「なごや七福神めぐり」の記事もおすすめ!

詳しくは別投稿でご紹介している「なごや七福神めぐり」をチェックしてください。名古屋市内で巡れる七福神の祀る寺院をまとめていますので、散策プランの参考にぜひどうぞ!