師走と言われる12月、日本の行事の一つである年末の大掃除は正直言って大変ですよね。日頃から掃除をしている方でも細かな部分はさすがに…といった方も多いのではないでしょうか。忘年会やクリスマス、年末セールにお正月準備など、行事ごとが多い上に、仕事も忙しい時期でもあります。今年の厄払い、そして来年のパワースポットは我が家からと思えば気分も上がると思います。気持ちよく年神様に来ていただき、皆さん良い年を迎えましょう!

この記事にはアフィリエイトプログラムを含みます。

年末大掃除の歴史と由来

年末大掃除は12月13日からはじめ、12月28日までに終わらせるのが慣習です。12月13日は江戸時代中期ごろまで使用されていた宣明暦の「鬼宿日」に当たり、婚礼以外の全ての事に吉とされ、年神様を迎えるのにふさわしい日とされています。そのため13日は「正月事始め」として、「煤払い(すすはらい)」・「松迎え」などお正月の準備にとりかかる日とされているからです。

「煤払い」の歴史は古く、平安時代の宮中で始まったとされます。現代の掃除の意味合いに加え、豊穣祈願の儀式でもあったとされ、905年に醍醐天皇の命により藤原時平や藤原忠平が編纂に当たった『延喜式』には、「煤払い」の手順が詳しく書かれているようです。その後鎌倉以降の室町時代には、神社仏閣を中心に禅宗の修行の一貫として広がり、江戸時代になり庶民の習慣となったと言われています。

年末大掃除をしてはダメな日がある?

一年の感謝を込めての大掃除、年神様を気持ち良くお迎えしたいといった気持ちがあっても、下記の日程での大掃除は良くないそうです。気になる方は28日までに終えられるのがベストかもしれません。

12月29日

古く日本では「9」が「苦」に繋がるとして良くないと考えられています。大掃除を含めて門松やしめ縄などのお正月に向けた準備は、29日は避たほうが良いそうです。

12月31日

大晦日は神様を迎える日と考えられており、大掃除を控えた方が良い日と言われています。また、この日にする正月飾りも一夜飾りと言われあまり好ましくないそうです。

1 月1 日

元日は、福を運んでくる年神様を掃き出してしまうことから良くないと考えられています。

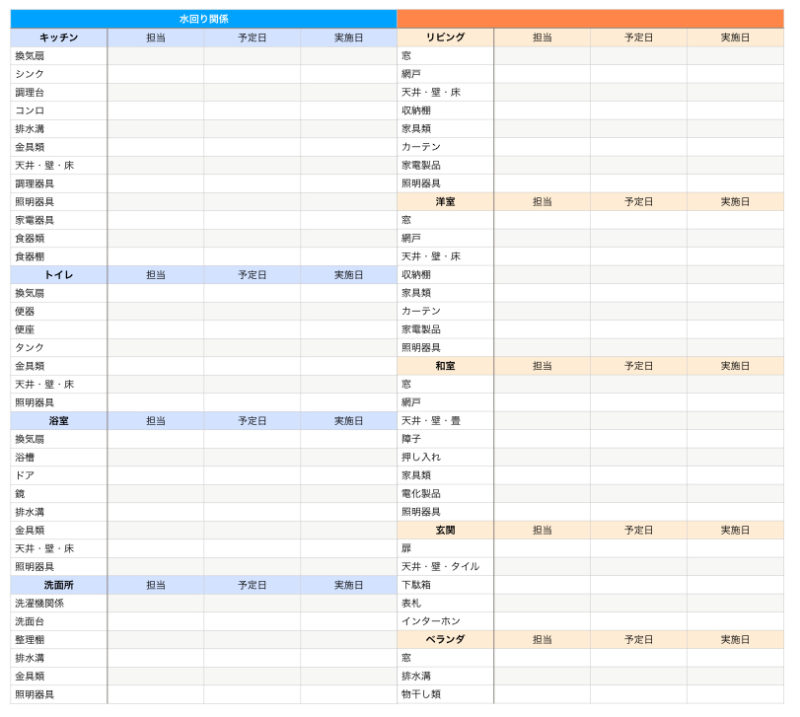

便利な大掃除チェックリスト!

何かと忙しい12月、大掃除の習慣とは言え実際にどこまで出来るのか?何から始めようか?効率よく大掃除を進めるために、日程と掃除箇所をリスト化することが大事になります。いつもの掃除箇所だけではなく、一年の厄払い/新しい運気を迎えるために頑張りましょう。

その前にまずは断捨離

単純に捨てることではなく、整理整頓です。断捨離することで新たな自分を見つめ直すことによりストレス軽減、広い空間になる事によって気持ちの余裕が生まれたり、さらには余分な物を売る事で臨時収入まで得られちゃいます!

電子書籍で読めて、試し読みもできる断捨離のおすすめの本のリンクを貼っておきますので、よかったら目を通してみて下さい。

便利なチェックリスト

部屋ごとに掃除する箇所をリストアップしてあり、掃除する予定日や家族と一緒に住んでいる方は担当者を書き込む欄もあるのでとっても便利だと思います!

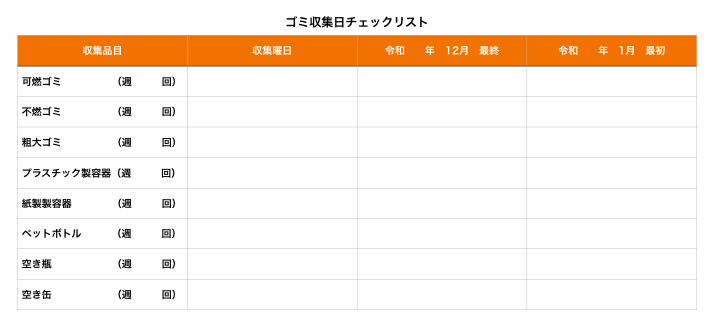

さらに…もっとも重要と言っても良いのがゴミの収集日!自治体から配られているものもあると思いますが、リストの下の方に書き込む場所がありますので、家族で共有できます。

便利な掃除グッズ

大掃除のイメージではないんですが、今年買ったグッズの中で本当に買って良かったのがロボット掃除機の「ルンバ」です。しかも一番お値打ちな機種!笑。上位機種には手が届かなかったのですが、それでも大満足です。上位機種との違いは色々とあるのですが、一言で言うと『賢さ』です。上位機種は部屋を認識したり、障害物を避けてくれたりしてくれます。

しかし一番お値打ちな機種は、ちょっと賢さが足りない分とにかくがむしゃらに働いてくれます。全然問題ありません!3万円台で掃除機を掛ける時間がほぼなくなるので、本当に助かります。おすすめです!下に一番お値打ちな機種のリンクを貼っておきますので良かったら検討してみて下さい。

最後に

掃除に必要な道具は掃除機・ほうき・スポンジなど7つ道具なんて言葉もよく聞きますよね。私が日頃使用するは、ウェットティッシュとつまようじ、綿棒にコロコロです。窓のサッシや風呂場のドアなど細かな場所をキレイにするのに最適ですし、コロコロは掃除機で吸われてない髪の毛や糸くずなどに便利です。知っている方も多いと思いますが、これからの方は一度お試しを!

マスクは必需品ですね、大掃除で舞うホコリなどで体調崩しては本末転倒です。健康にも気をつけながら大掃除頑張りましょう〜

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37e92b6b.9985dea6.37e92b6c.52e539ec/?me_id=1278318&item_id=10000328&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Firobotstore%2Fcabinet%2Fitem_thum%2Fbr_thum%2Fi2_tm.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)